[아하! 우주] 탐사선 베피콜롬보 접근 사진에 찍힌 ‘수성의 비밀’

박종익 기자

입력 2021 10 12 16:43

수정 2021 10 12 16:44

10월 2일 수성을 플라이바이하는 베피콜롬보 상상도. (출처= ESA/ATG medialab)

베피콜롬보 미션이라는 이름은 이탈리아 수학자이자 엔지니어인 주세페 콜롬보에게서 따온 것으로, 그는 ‘스윙바이’라고도 불리는 행성 중력도움(flyby) 기술의 할아버지라는 칭호를 얻은 과학자다. 이날은 특히 그의 101번째 생일로, 이 미션에서 10년 이상 일해온 사람들에게는 베피콜롬보의 수성 플라이바이보다 더 나은 생일 축하 이벤트는 없을 것이다.

2018년 10월 지구에서 출발한 베피콜롬보의 크루즈 여행은 아직 끝나지 않았다. 베피콜롬보는 수성이 태양을 세 번 공전하는 시간(약 264일) 동안 태양 주위를 두 번 돌 것이다. 이렇게 하면 2022년 6월 23일 또 다른 스윙바이를 위해 수성과 만날 수 있다.

총 6번의 수성 스윙바이를 하면 2025년 말경 행성 중력의 누적 효과는 우주선의 속도를 수성 궤도에 진입할 수 있을 만큼 감소시킬 것이다.

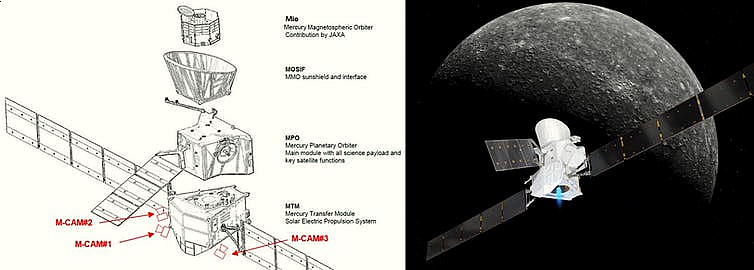

사진 왼쪽은 우주선 스택의 분해도에서 본 MTM의 세 모니터링 카메라 위치. 오른쪽은 중층 구조인 베피콜롬보가 수성을 플라이바이하는 상상도.(출처=Micro-Cameras & Space Exploration SA. ESA/ATG medialab, Mercury: Nasa/JPL)

이 중층 구조은 우주선이 자유 비행을 하게 되면 MPO 내부의 가시광선과 적외선, X선 카메라(수성 표면을 매우 자세하게 이미징하고 분석할 수 있음)의 창을 차단한다. 사실 베피콜롬보의 과학장비는 대부분 2025년 12월 경 각 궤도선이 분리될 때까지 전체적으로 또는 부분적으로 작동하지 않을 것이다.

임무 계획의 비교적 늦은 단계까지 베피콜롬보는 스윙바이를 포함한 전 비행 과정 중에 계기에 의존하는 비행, 곧 ‘플라이 블라인드'(flying blind) 상태에 놓이게 된다. 즉, 수성 주위의 궤도가 만들어질 때까지 어떤 이미지도 사용할 수 없다는 뜻이다.

그러나 2015년 로제타 임무에서 나온 혜성 67P의 이미지로 대중의 관심이 높아진 점을 감안하여 베피콜롬보의 엔지니어 켈리 질렌과 제임스 윈저는 저비용 경량 카메라를 우주선에 추가해야 한다고 제안했다. 그리하여 2016년 말 길이 6.5㎝에 불과한 3개의 소형 모니터링 카메라를 MTM 우주선에 장착하기로 합의했다. 이로써 우주선에 전력을 공급하는 태양 전지판, 자기장 측정에 사용되는 자력계 붐, 통신 안테나의 배치를 모니터링할 수 있으며, 스윙바이 동안 수성 사진을 찍을 것이다.

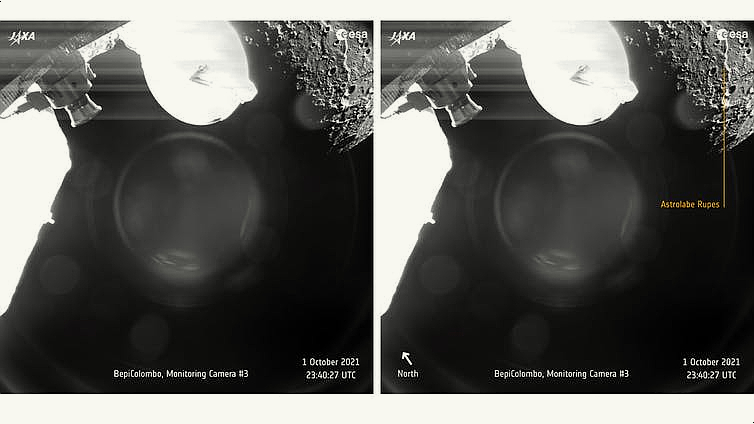

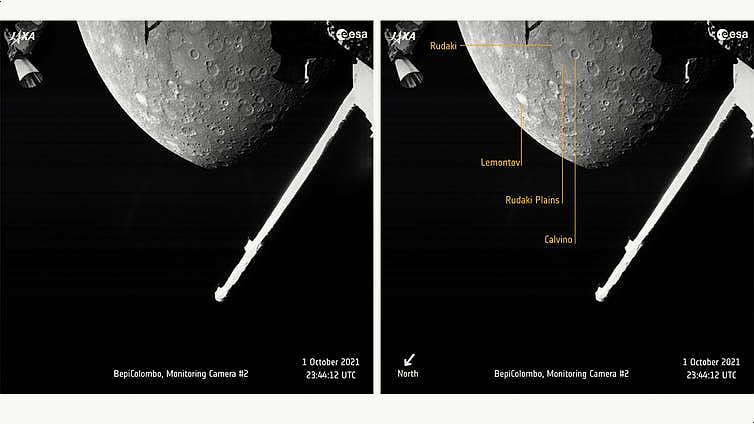

베피콜롬보가 첫 수성 스윙바이를 실시하는 동안 모니터링 카메라 2와 3의 시야는 행성 전체를 가로질렀다. 카메라 3은 수성의 인상적인 지형인 아스트롤라베 루페스 위로 떠오르는 일출을 보는 것으로 시작하여 남반구의 일부를 보여주었다.

수성 고도 1183km에서 찍은 아스트롤라베 루페스. 떠오르는 태양의 빛이 비추고 있다. 앞쪽에 MPO 송신 안테나가 전경에서 밝게 빛나며, 이미지 중간에 고스트 효과를 만들고 있다.(출처= ESA/BepiColombo/MTM, CC BY-SA 3.0 IGO)

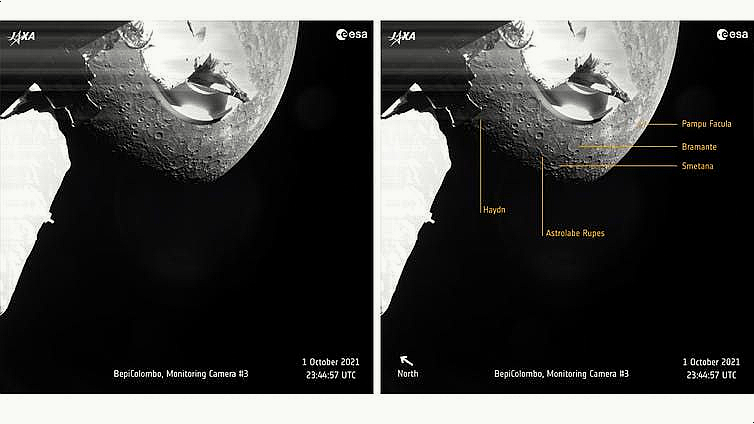

4분 후 카메라 렌즈의 시야가 바뀌어 더 넓은 지역이 나타난다. 용암이 범람한 폭 251㎞의 하이든 크레이터와 팜푸 파큘라는 폭발적인 화산 폭발로 인해 형성되었을 가능성이 높은 곳이다. 이 두 가지 특징은 모두 30억 년 전에 가장 활동적이었던 수성의 긴 화산 역사를 증명하는데, 화산 활동은 대략 약 10억 년 전까지 지속되었을 것이다.

아스트롤라베 루페스 2687km 고도에서 찍은 이 이미지에서 여전히 볼 수 있으며, 행성 표면의 더 넓은 영역을 담고 있다.

수성 고도 2,418 km에서 찍은 사진. 수성의 북반구는 왼쪽 아래를 향하고 있으며, 앞에 보이는 밝은 막대는 자력계 붐이다. (출처= ESA/BepiColombo/MTM, CC BY-SA 3.0 IGO)

이광식 칼럼니스트 joand999@naver.com